»Ethnopluralismus – Kritik und Verteidigung«

Le contrôle social par la Jeune-Fille en Occident

Le contrôle social par la Jeune-Fille en Occident

Alors que l’occident est sous contrôle psychiatrique-pathologique, belliciste-humanitaire, féministe-antiraciste, androphobe-russophobe et sociétal-transgenre, relisons ou découvrons un admirable ouvrage collectif (1) sur ce sujet instructif, la Jeune-Fille :

Alors que l’occident est sous contrôle psychiatrique-pathologique, belliciste-humanitaire, féministe-antiraciste, androphobe-russophobe et sociétal-transgenre, relisons ou découvrons un admirable ouvrage collectif (1) sur ce sujet instructif, la Jeune-Fille :

« La Jeune-Fille veut être “indépendante”, c’est-à-dire, dans son esprit, dépendante du seul ON. »

Oui, cet « on », ces « ils », ces indéfinis, qui ne font pas assez couler assez d’encre, en auront-ils fait couler du sang… Et regardez la guerre que May se prépare contre la Russie…

Tout comme une mauvaise demoiselle peut dans les romans du Graal dérouter le chevalier (2), la Jeune-Fille humanitaire, consumériste des temps postmodernes nous mène à de drôles de guerres psy :

« Sous les grimaces hypnotiques de la pacification officielle se livre une guerre. Une guerre dont on ne peut plus dire qu’elle soit d’ordre simplement économique, ni même sociale ou humanitaire, à force d’être totale. Tandis que chacun pressent bien que son existence tend à devenir le champ d’une bataille où névroses, phobies, somatisations, dépressions et angoisses sonnent autant de retraites, nul ne parvient à en saisir ni le cours ni l’enjeu. »

La Jeune-Fille (n’oubliez pas le tiret), c’est la guerre hybride du système pour arraisonner 95% des consciences :

« Paradoxalement, c’est le caractère total de cette guerre, totale dans ses moyens non moins que dans ses fins, qui lui aura d’abord permis de se couvrir d’une telle invisibilité. »

La guerre hybride serait-elle d’origine chinoise ? Amusons-nous sans Sun Tze :

« Aux offensives à force ouverte, l’Empire préfère les méthodes chinoises, la prévention chronique, la diffusion moléculaire de la contrainte dans le quotidien. Ici, l’endoflicage vient adéquatement relayer le flicage général et l’auto-contrôle individuel le contrôle social. Au bout du compte, c’est l’omniprésence de la nouvelle police qui achève de la rendre imperceptible. »

Le but est pour chaque conscience de devenir sa propre police (peau lisse) :

« L’enjeu de la guerre en cours, ce sont les formes-de-vie, c’est-à-dire, pour l’Empire, la sélection, la gestion et l’atténuation de celles-ci.

La mainmise du Spectacle sur l’état d’explicitation public des désirs, le monopole biopolitique de tous les savoirs-pouvoirs médicaux, la contention de toute déviance par une armée toujours plus fournie de psychiatres, coachs et autres “facilitateurs” bienveillants, le fichage esthético-policier de chacun à ses déterminations biologiques, la surveillance sans cesse plus impérative, plus rapprochée, des comportements, la proscription plébiscitaire de “la violence”, tout cela rentre dans le projet anthropologique, ou plutôt anthropotechnique de l’Empire. Il s’agit de profiler des citoyens… »

Il y a les asservis (clin d’œil à La Boétie, lisez notre texte) et les résistants :

« Les citoyens sont moins les vaincus de cette guerre que ceux qui, niant sa réalité, se sont d’emblée rendus : ce qu’on leur laisse en guise d’“existence” n’est plus qu’un effort à vie pour se rendre compatible avec l’Empire. »

Mais définissons la Jeune-Fille ; d’abord par ce qu’elle n’est pas :

« Entendons-nous : le concept de Jeune-Fille n’est évidemment pas un concept sexué. Le lascar de boîte de nuit ne s’y conforme pas moins que la beurette grimée en porno-star. Le sémillant retraité de la com’ qui partage ses loisirs entre la Côte d’Azur et ses bureaux parisiens où il a gardé un pied lui obéit au moins autant que la single métropolitaine trop à sa carrière dans le consulting pour se rendre compte qu’elle y a déjà laissé quinze ans de sa vie. »

Et qu’est-ce qu’elle est alors ?

« …la Jeune-Fille n’est que le citoyen-modèle tel que la société marchande le redéfinit à partir de la Première Guerre mondiale, en réponse explicite à la menace révolutionnaire. En tant que telle, il s’agit d’une figure polaire, qui oriente le devenir plus qu’elle n’y prédomine. »

En tant que fashion victimon s’en fout. C’est la jeune fille bio qui nous intéresse, qui donne la Suède, Barack-Hillary, May, Macron, Merkel et leurs croisades humanitaires, leur bolchevisme sociétal. L’équipe Tiqqoun explique (admirable texte collectif, une des rares aventures stylistiques récentes) :

« À mesure que le formatage jeune-filliste se généralise, la concurrence se durcit et la satisfaction liée à la conformité décroît. »

D’où ce bon vieux virage bio :

D’où ce bon vieux virage bio :

« Un saut qualitatif s’avère nécessaire ; l’urgence impose de s’équiper d’attributs neufs autant qu’inédits : il faut se porter dans quelque espace encore vierge. Un désespoir hollywoodien, une conscience politique de téléjournal, une vague spiritualité à caractère néo-bouddhiste ou un engagement dans n’importe quelle entreprise collective de soulagement de conscience feront bien l’affaire. Ainsi éclot, trait à trait, la Jeune-Fille bio. »

Faut être gentil alors (si tu veux la guerre prépare la paix, si tu veux être méchant, exige la gentillesse) :

« La Jeune-Fille prise la “sincérité”, le “bon cœur”, la “gentillesse”, la “simplicité”, la “franchise”, la “modestie”, et d’une façon générale toutes les vertus qui, considérées unilatéralement, sont synonymes de servitude. »

L’important est la soumission :

« La Jeune-Fille vit dans l’illusion que la liberté se trouve au bout d’une soumission totale à la “Publicité” marchande. Mais au bout de cette servitude, il n’y a que la vieillesse, et la mort. »

L’empire (le pire) contre-attaque et il est sur ses gardes (mégarde) :

« Contrairement à son ancêtre, la Jeune-Fille bio n’affiche plus l’élan d’une quelconque émancipation, mais l’obsession sécuritaire de la conservation. C’est que l’Empire est miné à ses fondements et doit se défendre de l’entropie. »

Après on fait du Merkel. On aime les LGTBQ ou les migrants, c’est les hommes et les Allemands qu’on déteste :

« La Jeune-Fille bio sera donc responsable, “solidaire”, écologique, maternelle, raisonnable, “naturelle”, respectueuse, plus autocontrôlée que faussement libérée, bref : biopolitique en diable. Elle ne mimera plus l’excès, mais au contraire la mesure, en tout. »

Succession d’aphorismes héraclitéens ou presque :

Succession d’aphorismes héraclitéens ou presque :

« Car la Jeune-Fille veut la paix du foutre.

La Jeune-Fille est le collaborateur idéal.

La Jeune-Fille conçoit la liberté comme la possibilité de choisir entre mille insignifiances.

La Jeune-Fille ne veut pas d’histoire.

La Jeune-Fille vise à la réglementation de tous les sens. »

Pauvre Rimbaud, encore un macho ! Et vive le dérèglement de tous les sens… interdits !

Par sa consommation et sa réglementation, la néo-nurse (cf. Chesterton) promeut la soumission :

« Dans le monde de la marchandise autoritaire, tous les éloges naïfs du désir sont immédiatement des éloges de la servitude. »

C’est que dans le monde américanisé (moderne), dit Chesterton (3), on n’aura pas plus de droits que dans une nursery (cf. Tocqueville qui devine vers 1830 qu’on sera « maintenus dans l’enfance ») :

« La violence avec laquelle la féminitude est administrée dans le monde de la marchandise autoritaire rappelle comme la domination se sent libre de malmener ses esclaves, quand bien même elle aurait besoin d’eux pour assurer sa reproduction. »

Evidemment pas question de râler (sinon on appelle les casques bleus, blancs, roses…) :

« La Jeune-Fille est le pouvoir contre lequel il est barbare, indécent et même carrément totalitaire de se rebeller. »

L’homme doit être rééduqué (c’est déjà fait, allez, dans les années 80 Kundera parla de cet arbre à enfantsqui remplace le paternel) :

« Il faudrait créer un grand projet éducatif (peut-être sur le modèle chinois ou khmer rouge), sous forme de camps de travail où les garçons apprendraient, sous l’égide de femmes compétentes, les devoirs et les secrets de la vie ménagère.»

Ce n’est plus la mère aux trousses, c’est le khmer aux trousses ! Mais continuons comme dirait Jean-Paul :

« Et de fait, lorsque la Jeune-Fille “fait tomber le masque”, c’est l’Empire qui vous parle en direct.

« ... et si on éliminait les mecs de la planète ? Pourquoi essayer de faire du neuf avec du vieux ? Y en a marre des mecs, allez ouste, du balai ! D’ailleurs inutile de s’énerver, historiquement, génétiquement, l’homme a fait son temps. Il se pousse tout seul vers la sortie. »

Le bonhomme a fait son temps, la Jeune-Fille androphobe l’entame…

L’épuration éthique règne dans le camp de déconcentration de ce déconcertant féminisme épurateur :

« Chaque Jeune-Fille est en elle-même une modeste entreprise d’épuration. Prises dans leur ensemble, les Jeunes-Filles constituent le corps franc le plus redoutable que l’on ait à ce jour manœuvré contre toute hétérogénéité, contre toute velléité de désertion. Parallèlement, elles marquent à chaque instant le poste le plus avancé du Biopouvoir, de son infecte sollicitude et de la pacification cybernétique de tout. »

Une phrase qui résume la philosophie de BHL (qui ressemble depuis longtemps à une vielle Jeune-Fille) :

« La Jeune-Fille n’aime pas la guerre, elle la fait. »

Enfin, comme pour parodier les vilaines chansons de Boris Vian, auteur et chanteur bobo, on liquide les ohms :

« MARRE DES MECS? PRENEZ UN CHIEN ! Vous avez quoi !? 18, 20 ans ? Vous entreprenez des études qui s’annoncent longues et ardues ? Croyez-vous que ce soit le moment de ralentir ce bel envol en cherchant désespérément de l’affection chez un garçon qui finalement n’a rien à donner ? Pire ! Vous affubler d’un compagnon, lui-même pas tout à fait fini, pas très gentil et pas toujours bien propre... »

On redéfinit la violence dans une sentence impeccable :

« Comme tout ce qui est parvenu à une hégémonie symbolique, la Jeune-Fille condamne comme barbare toute violence physique dirigée contre son ambition d’une pacification totale de la société. »

La société ludique est sécuritaire, comme le voyait Muray :

« Elle partage avec la domination l’obsession de la sécurité. »

Tout se militarise :

« Le caractère de machine de guerre qui frappe dans toute Jeune-Fille tient à ce que la façon dont elle mène sa vie ne se distingue pas de la façon dont elle mène sa guerre. Mais par un autre côté, son vide pneumatique annonce déjà sa militarisation à venir. »

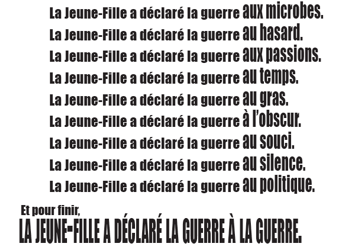

Car la Jeune-Fille a déclaré la guerre à tout ou presque :

« La Jeune-Fille a déclaré la guerre aux microbes.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre au hasard.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre aux passions.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre au temps.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre au gras.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre à l’obscur.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre au souci.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre au silence.

La Jeune-Fille a déclaré la guerre au politique. »

Enfin, pourquoi la tautologique Jeune-Fille incarne-t-elle la fin de l’histoire alors ? Parce que :

« LA JEUNE-FILLE A DÉCLARÉ LA GUERRE À LA GUERRE. »

Et les hommes dans tout cela ? Comme me disait en 2006 une serveuse à Mar del Plata, tandis que je polissais mes contes latinos, « ils se sont éteints, les hommes. »

Notes

(1) Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille, groupe Tiqqoun

(2) Nicolas Bonnal, Perceval et la reine, préface de Nicolas Richer (Amazon.fr)

(3) Chesterton – What I saw in America (Gutenberg.org)

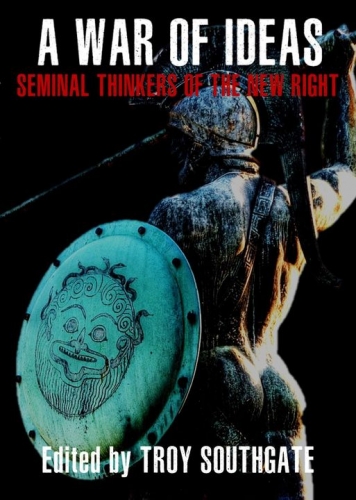

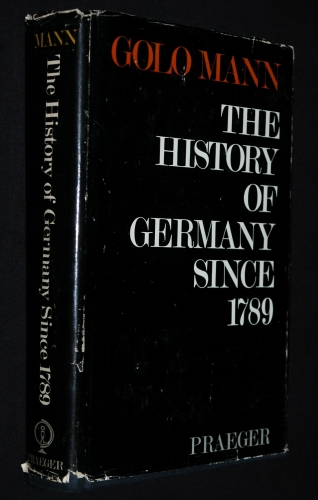

UPCOMING: 'Guillaume Faye: Truths & Tributes' by Pierre Krebs, Robert Steuckers and Pierre-Émile Blairon

Roland Gori - La Fabrique des Imposteurs

"Un Dieu sauvage" de Bernard Rio

Par René Le Honzec

Ex: https://www.contrepoints.org

Dans les premières pages de ce roman-polar initiatique, on a l’impression d’assister à une réunion ministérielle face à cette épidémie dont vous avez entendu causer ces temps-ci.

Rassurez-vous, il n’en est rien, il s’agit du Conseil des Prêcheurs, entité gouvernante de la cité d’Albe des Gens d’En-Haut et de la capitale Urbi.

Et pourtant que de similitudes troublantes avec l’actualité de ce monde-ci dans cet ouvrage écrit bien avant la pandémie. Entrez dans le monde magique de Bernard Rio, auteur prolifique et arpentant toujours les sentiers d’un savoir ésotérique qu’il nous dévoile tout au long de ses ouvrages, cette fois sous la forme d’un étrange roman inscrit dans le temps et l’espace-temps.

En vingt-huit chapitres courts, denses et recouvrant les neuf mois de la gestation d’un dieu sauvage, l’auteur nous parle d’un monde quelque part après la Guerre, dont les vaincus, les Gens d’En-Bas vivent à Létavie, port des Frontières maritimes et obéissent aux lois de l’Ordre vainqueur des Prêcheurs dans une société où tout désordre est interdit.

Et pour contrôler cette population, une puce électronique dans l’auriculaire qui transmet à l’Ordre des médecins-prêcheurs toutes les informations garantissant leur domination et prévenant de tout éventuel trouble.

Les livres ont disparu des étagères comme des ordinateurs, interdits par ceux d’En-Haut, qui ont astreint les vaincus à l’amnésie par une loi d’analphabétisation pour leur bien. On est proche d’Orwell et encore plus d’un monde moins imaginaire, –suivez mon regard– dans lequel les librairies sont closes par décret, les individus contrôlés et enfermés pour préserver leur santé et surtout celle, politique, de leurs ministres.

Et c’est Senta, la petite tisseuse qui va déclencher innocemment par son art hors-normes un séisme qui va emporter cet ordre artificiel pour rendre tout possible dans le chaos et la paix retrouvée.

Mais il vous faudra faire aussi connaissance avec Béara, sulfureuse aubergiste haute en couleurs de la Ville d’en-bas, Andarta la bibliothécaire qui règne sur les archives des temps d’avant et Mata, la médecin élève du grand Rodarti, celui-là même qui se doit de contrôler par leur puce auriculaire les esclaves que les caméras suivent partout, lui-même surveillé par son supérieur Namanto.

Tous deviennent fauteurs de troubles, chacun à sa manière, les quatre femmes pressentant dans des phénomènes perturbant l’ordre et la morale des promesses de liberté.

Car la Mort intervient, accompagnée par un homme aux diverses apparences et à l’occasion à la tête d’une meute de 50 molosses à la robe blanche et la gueule rouge.

Et si l’histoire prend une allure de polar au fil des cadavres qui bouleversent le docteur Rodati et inquiètent son supérieur Namanto puis affolent tout l’Ordre des Prêcheurs, le lecteur éclairé y décéléra les mythes antiques qui s’inscrivent dans une réflexion contemporaine : le devenir de l’Homme dans un monde totalitariste et ses capacités de survie, d’évasion et de liberté.

La révolte des femmes est métaphysique et suit les voies du sacré, évolution acceptée qui ne cherche pas à nier ou à tuer Dieu mais à intégrer et à manifester une part d’éternité.

La Nature omniprésente (l’auteur est un fin connaisseur des bêtes et des plantes) n’est pas que décor et réveille les sentiments, les pensées, les réflexions.

Il y a du lourd dans cette littérature au style léger d’une belle écriture originale, avec des envolées de poésie celtique que l’on dit universelle, qui ne peut que nous inciter à regarder ce monde d’un œil critique en se remémorant ce qu’écrit le poète : « Il y a trop de grands hommes dans le monde ; il y a trop de législateurs organisateurs, trop de gens se placent au-dessus de l’humanité pour la régenter, trop de gens font métier de s’occuper d’elle ».

- Bernard Rio, Un dieu sauvage, Éditions Coop Breizh, 207 pages.

David Goodhart: les têtes, les mains, le coeur

David Goodhart: les têtes, les mains, le coeur

Head Hand Heart

The Struggle for Dignity and Status in the 21st Century

David Goodhart

Allen Lane, 368 p.

Ex: http://www.micheletribalat.fr

En 2017, David Goodhart publiait The Road to Somewhere[1] qui fut traduit en français en 2019 aux Arènes. L’éditeur français a été plus prompt cette fois puisque la traduction française sort deux mois seulement après la parution anglaise sous un titre reprenant littéralement le titre anglais. En ce qui me concerne, j’avais déjà acquis et lu la version anglaise. C’est donc à partir de celle-ci que je vais essayer de donner une idée du livre. Des extraits ont été publiés dans Le Figaro Vox et les pages Débats du Figaro du 6 octobre 2020[2]. Ce livre est un approfondissement d’un chapitre du précédent qui traitait de la « méritocratie héréditaire ».

Après bien d’autres, d’ailleurs cités par l’auteur (y compris Charles Murray[3] d’habitude oublié ou cité avec des pincettes), David Goodhart met en cause la hiérarchisation actuelle des sociétés occidentales en termes d’avantages et de statut, à laquelle a conduit l’économie de la connaissance. Celle-ci, fondée sur une méritocratie cognitive, a abouti à la formation d’une classe cognitive puissante qui façonne la société dans son propre intérêt en valorisant la mobilité sociale et géographique. Il retrace ce qui a conduit à la prise de contrôle de la société par la classe cognitive au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais aussi plus succinctement en Allemagne et en France, s’interroge sur les tendances futures des besoins économiques compte tenu de la robotisation et esquisse quelques suggestions pour rééquilibrer la considération et le statut attachés aux métiers manuels et du soin par rapport aux métiers intellectuels.

Après bien d’autres, d’ailleurs cités par l’auteur (y compris Charles Murray[3] d’habitude oublié ou cité avec des pincettes), David Goodhart met en cause la hiérarchisation actuelle des sociétés occidentales en termes d’avantages et de statut, à laquelle a conduit l’économie de la connaissance. Celle-ci, fondée sur une méritocratie cognitive, a abouti à la formation d’une classe cognitive puissante qui façonne la société dans son propre intérêt en valorisant la mobilité sociale et géographique. Il retrace ce qui a conduit à la prise de contrôle de la société par la classe cognitive au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais aussi plus succinctement en Allemagne et en France, s’interroge sur les tendances futures des besoins économiques compte tenu de la robotisation et esquisse quelques suggestions pour rééquilibrer la considération et le statut attachés aux métiers manuels et du soin par rapport aux métiers intellectuels.

Le privilège cognitif

La priorité affectée par les politiques à l’éducation supérieure de type universitaire et généraliste a dessiné un sens unique vers la réussite. Pourtant, jusqu’au milieu du XXème siècle, les diplômes ont joué un rôle mineur dans la réussite économique et professionnelle. Sans avoir suivi un enseignement supérieur, on pouvait progresser dans sa carrière.

Le biais anti-technique était très fort en Angleterre, contrairement à l’Allemagne. En 1873, c’est Oxford et Cambridge qui administraient les examens du secondaire. Mais le nombre d’adultes ayant fait de longues études est resté longtemps trop petit pour exercer une influence significative. Puis, tout particulièrement au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’orientation vers une économie post-industrielle a fait de l’enseignement supérieur la voie royale pour développer la finance, l’innovation et les services. Du temps de Margaret Thatcher, l’apprentissage était très mal vu car jugé trop protectionniste et destiné à des emplois voués à disparaître.

La prédominance des facultés cognitives a été favorisée par l’élaboration de moyens pour les mesurer (tests de QI), tout particulièrement aux Etats-Unis où ils furent importés dans l’éducation par l’institutionnalisation des Scholastic Aptitude Test (SAT), après un usage massif dans l’armée lors de la 1ère guerre mondiale. La composante génétique de l’intelligence reste aujourd’hui très débattue, malgré les progrès énormes accomplis par la recherche sur le sujet, avec des chercheurs qui préfèrent travailler dans l’ombre que sous la lumière. Dans son dernier livre, Charles Murray remercie ceux qui ont bien voulu en relire des passages sans citer leur nom pour ne pas leur causer du tort ![4] David Goodhart retient ce qu’écrivent « la plupart » des scientifiques travaillant sur l’intelligence cognitive : la moitié des différences serait d’ordre génétique, l’autre moitié tiendrait à l’environnement.

C’est la sélection croissante, au cours de 70 dernières années, sur les performances cognitives dans l’éducation supérieure qui a abouti à la création d’une classe cognitive, renforcée aujourd’hui par l’endogamie cognitive (combinant héritage génétique et ressources pour l’éducation), rendue plus facile avec l’accès croissant des femmes à l’éducation supérieure. Dans Coming Apart , Charles Murray avait montré que Princeton et Yale accueillaient plus d’étudiants provenant du dernier centile que des 6 premiers déciles de revenu.

C’est la sélection croissante, au cours de 70 dernières années, sur les performances cognitives dans l’éducation supérieure qui a abouti à la création d’une classe cognitive, renforcée aujourd’hui par l’endogamie cognitive (combinant héritage génétique et ressources pour l’éducation), rendue plus facile avec l’accès croissant des femmes à l’éducation supérieure. Dans Coming Apart , Charles Murray avait montré que Princeton et Yale accueillaient plus d’étudiants provenant du dernier centile que des 6 premiers déciles de revenu.

N’oublions pas non plus que la focalisation extrême sur les capacités cognitives tient aussi au climat du suspicion généralisée de biais, conscients ou non, dans les admissions universitaires et dans l’entreprise.

Les revers de la diplômanie dans l’économie…

Les politiques qui cherchent à combiner – c’est particulièrement visible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni – une massification de l’enseignement supérieur et une sélection de l’élite, ont privilégié cette dernière. C’est vrai dans ces pays avec leurs universités d’élite – Ivy League aux Etats-Unis et Russel Group au Royaume-Uni - mais aussi en France avec ses grandes écoles qui n’accueillent que 3 à 4 % des étudiants mais reçoivent 30 % du financement de l’éducation supérieure.

La massification a réduit la valeur des diplômes et provoqué une surenchère. Là où une maîtrise suffisait, il faut maintenant un doctorat. Le diplôme du supérieur est devenu, pour les employeurs, plus un signal sur les compétences sociales (application, concentration, aptitude au travail collectif…) qu’une garantie d’ acquisition de savoirs utiles. Comme l’écrit David Goodhart, il existe sans doute d’autres moyens d’acquérir ces compétences sociales que d’envoyer les jeunes trois ans à l’université. Et, ajoute-t-il, il faut parfois se débarrasser des mauvaises manies qu’on y a acquises. Il en va ainsi du journalisme : « écrire dans une prose simple et directe et apprendre à mettre en avant les faits les plus intéressants d’une histoire peut s’avérer incroyablement difficile après trois ans d’absorption du discours postmoderne. » (traduction personnelle).

La course au diplôme a asséché l’intelligentsia ouvrière et poussé vers le bas les moins diplômés, dont, d’après l’OCDE, les salaires relatifs baissent depuis les années 1980.

Elle a entraîné des déséquilibres géographiques en drainant vers les grandes métropoles les plus brillants et les plus riches. Au Royaume-Uni, ce déséquilibre a été aggravé par la pratique de l’internat et par l’effet Londres. L’entre-soi est tel que peu de liens survivent après le lycée. Evidemment, seul les jeunes des milieux défavorisés en ayant les capacités devraient être encouragés à aller dans les universités d’élite. La volonté d’étendre l’université à tous et les discours sur la mobilité sociale sont une forme de narcissisme : « soyez comme nous ! ».

Cette frénésie pour les diplômes a créé un effet de troupeau chez les employeurs. Aujourd’hui, au Royaume-Uni, un tiers des policiers sont diplômés du supérieur (contre 1,6 % en 1979) et, en Angleterre-Galles, le College of Policing a annoncé que tous les nouveaux officiers de police devraient avoir un diplôme du supérieur pour augmenter les capacités de la police à recruter des gens « vraiment bien ».

La diplômanie a bouché l’horizon des peu diplômés en leur fermant la porte à l’avancement interne. Et des nouvelles recrues plus diplômées ont poussé vers le bas des gens meilleurs qu’elles. Ajoutons à cela l’arrivée des femmes au cours des trente dernières années dans les emplois diplômés, alors que travailleurs manuels masculins ont été les grands perdants de la montée de l’économie du savoir.

Et en politique

Et en politique

Si, au 19ème siècle, les dirigeants étaient choisis parmi les mieux éduqués, ce n’était pas la source de leur pouvoir. Ils le tiraient de leur classe sociale et de leurs biens. Au Royaume-Uni, en 1964, les diplômés du supérieur étaient encore minoritaires au Parlement. Aujourd’hui, le niveau éducatif des politiques diffère beaucoup de celui des citoyens. Aux partis, syndicats, églises enracinés dans des communautés se sont substitués les ONG, les forums de discussion unis par une communauté d’idées. Si c’est plutôt bien d’avoir au pouvoir des gens diplômés, le problème est qu’ils ont tendance a confondre leur propre intérêt avec le bien commun et qu’ils voient trop souvent leurs concitoyens peu diplômés comme des arriérés irrationnels. De nombreux sujets, comme l’immigration, ont été retirés de l’arène démocratique et les décisions prises en dehors (banque centrale, arrêts juridiques, bureaucratie) le sont en fonction des priorités de la classe cognitive. Une enquête de Yougov en 2019 a montré que 80 % des parlementaires britanniques pensent qu’ils sont élus pour exercer leur jugement personnel quand 63 % des électeurs pensent que les parlementaires devraient agir en fonction des souhaits des électeurs. Seulement 7 % des électeurs pensent que les parlementaires devraient exercer leur propre jugement. Il faudrait donc parvenir à une représentation plus diversifiée.

Déclin des travaux et qualifications manuels

Le statut des travailleurs manuels n’a pas toujours été aussi bas. Dans les 70 1ères années du XXème siècle, les travailleurs manuels méprisaient les cols blancs, même si les mères rêvaient d’un emploi de bureau pour leurs enfants. Ensuite, le travail manuel est devenu impopulaire et ringardisé sous l’effet de l’attraction de l’université. Au Royaume–Uni, nombre de ces emplois ont été pris pas des étrangers venus ces quinze dernières années des nouveaux pays entrants dans l’UE (Pologne surtout). S’il n’y a pas à regretter la disparition d’emplois très pénibles, le déclin des compétences manuelles et pratiques dans la population n’est pas forcément un progrès. Et, comme l’avait anticipé Daniel Bell dans ses écrits sur la société post-industrielle, la progression du statut des travailleurs intellectuels s’est accompagnée d’une routinisation et d’une perte d’autonomie vers le bas de la pyramide hiérarchique. Pour David Goodhart, le déclin du salaire relatif, la perte de sens et d’autonomie au travail, conjugués à très peu de perspectives d’avancement font de la perte de statut des non diplômés du supérieur un fait social majeur.

Dévalorisation des compétences dans le soin

La plupart des économistes ne s’intéressent pas à l’éducation des enfants et aux soins des personnes âgées dans la sphère privée car cela n’entre pas dans le calcul du PIB. Des féministes y voient un piège et une oppression. Et les politiciens ont tendance à n’écouter que les femmes du haut de la pyramide sociale qui sont remontées contre les tâches domestiques.

L’économie du soin a un double problème : il est de moins en moins attractif et ceux qui y travaillent s’en vont, souvent désenchantés. Les hommes, particulièrement ceux qui ont un faible statut, ont perdu, sans pouvoir rien mettre à la place, leur rôle principal qui était celui de gagner l’argent de la famille. Un nombre disproportionné de métiers qui ne peuvent être automatisés sont traditionnellement occupés par des femmes, métiers qui n’attirent pas les hommes. Daniel Susskind, dans A World Without Work, publié en 2020, rapporte les résultats d’une enquête au Royaume-Uni selon laquelle « la plupart des hommes qui ont perdu leur emploi industriel préfèrent ne pas travailler que de prendre un “pink collar work” » (traduction personnelle).

L’économie du soin a un double problème : il est de moins en moins attractif et ceux qui y travaillent s’en vont, souvent désenchantés. Les hommes, particulièrement ceux qui ont un faible statut, ont perdu, sans pouvoir rien mettre à la place, leur rôle principal qui était celui de gagner l’argent de la famille. Un nombre disproportionné de métiers qui ne peuvent être automatisés sont traditionnellement occupés par des femmes, métiers qui n’attirent pas les hommes. Daniel Susskind, dans A World Without Work, publié en 2020, rapporte les résultats d’une enquête au Royaume-Uni selon laquelle « la plupart des hommes qui ont perdu leur emploi industriel préfèrent ne pas travailler que de prendre un “pink collar work” » (traduction personnelle).

Ce que nous réserve l’avenir

Les perpectives d’évolution du marché du travail dessinent une pyramide dans laquelle il y aura moins de place en haut. À l’âge des robots, on n’a besoin que d’un très petit nombre de gens très intelligents dans les technologies de l’information. Pour Phil Braun et Hugh Lauder, la nouvelle hiérarchisation devrait comporter trois fonctions : 1) les développeurs, autorisés à penser, qui devraient représenter 10 à 15 % d’une organisation professionnelle ; 2) les démonstrateurs formés de diplômés déqualifiés qui exécutent et mettent en œuvre les connaissances existantes (bien communiquer sera leur principale fonction) ; 3) ceux qu’il appelle des drones et qui accomplissent des taches monotones et répétitives. Une économie qui aurait toujours plus besoin de diplômés du supérieur, idée qui plaisait tant aux économistes et aux politiques parce qu’elle semblait résoudre à la fois le problème économique et celui de l’équité, ne sera pas la solution. La valeur de signal des diplômes devrait baisser auprès des entrepreneurs qui pourraient se tourner plus vers l’apprentissage.

Les propositions de David Goodhart à débattre

Si la société occidentale a été dominée dans les deux dernières générations par des forces centrifuges qui ont étendu la liberté individuelle mais affaibli les liens collectifs, des tendances récentes et la pandémie du Covid-19 suggèrent que nous entrons dans une phase centripète, avec une consolidation de l’État national et une ouverture économique et culturelle plus limitée.

S’il faut préserver les procédures de sélection méritocratiques, il faut aussi veiller à répartir respect et statut plus équitablement en élargissant les sources de réussite et en élevant le statut de ceux qui ne vont pas à l’université. Les dernières recherches sur les capacités cognitives pourraient nous y aider. Une étude menée à l’université Carnegie Mellon aux États-Unis définit trois types de styles cognitifs : la verbalisation (journalistes, avocats…) ; la visualisation spatiale (ceux qui pensent analytiquement : ingénieurs, mathématiciens…) ; la visualisation des objets (artistes…) qui ont tendance à penser un contexte plus large. Mais la diversité doit aussi s’appliquer aux idéologies et valeurs politiques.

S’il faut préserver les procédures de sélection méritocratiques, il faut aussi veiller à répartir respect et statut plus équitablement en élargissant les sources de réussite et en élevant le statut de ceux qui ne vont pas à l’université. Les dernières recherches sur les capacités cognitives pourraient nous y aider. Une étude menée à l’université Carnegie Mellon aux États-Unis définit trois types de styles cognitifs : la verbalisation (journalistes, avocats…) ; la visualisation spatiale (ceux qui pensent analytiquement : ingénieurs, mathématiciens…) ; la visualisation des objets (artistes…) qui ont tendance à penser un contexte plus large. Mais la diversité doit aussi s’appliquer aux idéologies et valeurs politiques.

Pour réduire les inégalités, David Goodhart suggère diverses taxations et moyens de réduire les rentes de ceux qui sont entrés les 1ers dans l’univers digital. Mais aussi le recours au déshonneur public des PDG qui se goinfrent abusivement. Un exemple : depuis 2020, toutes les entreprises britanniques de plus de 250 salariés doivent publier le ratio entre la paye du PDG et la paye moyenne du salarié de l’entreprise. Pour réduire les fractures géographiques, il propose diverses interventions publiques, comme l’investissement dans les centres villes pour que les pauvres puissent s’y maintenir. Il faut, dit-il, subventionner ceux qui restent (par exemple un Pub local pour lui éviter de fermer).

Il faut, écrit-il, revaloriser les métiers du soin. Symboliquement, l’inclusion du travail à la maison dans le PIB, s’il ne rend pas plus riche, pourrait contribuer à valoriser les activités domestiques. Il faut aussi attirer plus d’hommes dans ces métiers, peut-être en introduisant une forme de discrimination positive accompagnée d’une révision des appellations de métiers (infirmière par exemple) et une automation qui les rendrait plus attractifs. En capitalisant sur l’expérience du Covid-19, pourquoi ne pas créer une « armée de réserve » pour la santé, composée de gens ayant des formations basiques, écrit-il ? Pour revaloriser une forme d’artisanat, il propose d’obliger les jeunes à détenir, à 18 ans, une qualification manuelle (de la menuiserie au codage). Ce serait une sorte de service civique dispensé dans des centres dédiés, qui serait l’occasion d’un brassage social et ethnique et viendrait en plus d’une diversification des parcours à l’école et après l’école valorisant les trois H du titre du livre de David Goodhart.

[1] Notes de lecture ici : http://www.micheletribalat.fr/436804830.

[2] https://www.lefigaro.fr/vox/societe/les-extraits-du-livre-evenement-de-l-essayiste-britannique-david-goodhart-20201005.

[3] Pour son livre Coming Apart, publié en 2013 (pour un commentaire voir http://www.micheletribalat.fr/434724335). Le dernier livre de Charles Murray, Human Diversity, a été publié en janvier 2020, trop tard pour que David Goodhart intègre ses analyses, ce qui lui aurait été bien utile sur tout ce qui touche à l’intelligence et au QI. Dans ce livre, Charles Murray fait le tour des études, y compris les plus récentes, sur le sujet.

[4]“I am a controversial fugure. The last thing a geneticist or a neuroscientist working on college campus needs is to be thanked by me.”

La résistible ascension des "Villageois planétaires"

La résistible ascension des «Villageois planétaires»

par Daniel COLOGNE

Conscients de l’obsolescence des clivages politiques et socio-économiques (Droite – Gauche, bourgeoisie – prolétariat), certains chercheurs proposent des nouvelles lignes de démarcation, culturelles, métapolitiques, voire anthropologiques. David Goodhart suggère une distinction entre les « Partout » (anywhere) et les « Quelque Part » (somewhere), et à l’intérieur de ces deux clans des sous-groupes extrémistes : les « Villageois planétaires » et les « Autoritaristes endurcis ».

Les pages qui suivent s’inspirent largement du livre de Goodhart. Je reprendrai désormais ces expressions sans mettre les guillemets. Quant à l’adjectif « résistible », il renvoie à Bertolt Brecht et à sa pièce La résistible ascension d’Arturo Ui. Il importe en effet de s’interroger sur la domination grandissante des types humains Partout et Villageois planétaires et sur la possibilité de la freiner ou d’y mettre un terme à la faveur d’une « noomachie » conduite par un « bloc contre-hégémonique », pour reprendre les termes d’Alexandre Douguine (1).

Goodhart s’appuie sur les résultats d’enquêtes et de sondages. Certes, les statistiques comportent une part d’« illusion » inhérente au « règne de la quantité » (René Guénon). Mais les chiffres qui parsèment le livre correspondent assez bien aux tendances actuelles telles que les ressentent nos lectrices et lecteurs. Ils rejoignent mon propre ressenti pour les trois pays d’Europe francophone où j’ai vécu et pour les soixante dernières années. Goodhart cite d’ailleurs des travaux effectués en Suisse, ainsi que des recherches menées aux États-Unis. La portée de son ouvrage dépasse largement le cadre du Royaume-Uni.

C’est au seuil de la cinquantaine que je découvre Internet après avoir grandi avec un père représentant pour un fabricant de papier carbone. Je suis un produit de l’exode rural, un fils d’immigrés wallons venus s’installer à Bruxelles en février 1940. Après la traite des Noirs et avant les vagues migratoires issues successivement des rives Nord et Sud de la Méditerranée, le dépeuplement des campagnes constitue une des formes d’arrachement des Quelque Part à leur milieu ancestral pour en faire des Partout aux yeux desquels on fait miroiter le prétendu El Dorado citadin.

En moins de deux décennies, certains vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont perdu leurs empires (2) ultra-marins. Ce paradoxe a marqué la génération des enfants nés vers 1950. Chez ceux qui se sont assimilés au clan des Partout, on observe une sorte de culpabilité post-coloniale et le désir d’imposer une « relecture flagellatrice » de l’histoire européenne, selon l’excellente formule d’un rédacteur d’Éléments.

Dans la revue Culture Normande (3), Didier Patte distingue « la notion idéologique de colonialisme » et « la réalité certes ambiguë de la colonisation ». Entre les deux persiste une « équivoque soigneusement entretenue ». Certes, la colonisation est riche en excès et abus en tous genres, mais elle a aussi permis la construction d’écoles, d’hôpitaux, d’infrastructures routières et ferroviaires, comme l’a souligné l’acteur Roger Hanin peu avant son décès. Les Européens d’aujourd’hui n’ont pas à battre leur coulpe pour des exactions commises par leurs ancêtres issus de cinq ou six pays (4) riverains de l’Atlantique et de la Mer du Nord. Goodhart considère l’enseignement supérieur universitaire comme le principal foyer de gestation de la mentalité des Partout et des Villageois planétaires. Il note cependant qu’une fraction de la jeunesse semble avoir déjà basculé dans le clan des Partout avant même son entrée à l’université. Cela n’est pas surprenant pour qui se remémore le tourbillon de réformes qui s’est abattu, dans les années 1970, sur les études secondaires.

Jusqu’en 1965, j’ai vécu toute ma scolarité dans un régime ultra-directif, et ceci malgré la variété de la coloration idéologique des écoles : cycle primaire dans un établissement communal d’orientation socialiste, un premier athénée dirigé par un franc-maçon notoire et un second athénée à la tête duquel se trouve un préfet membre des Scriptores Catholici. Même après Mai 68 et ses assemblées libres peu mouvementées – il est vrai – en comparaison des événements parisiens, les stages de l’Université de Bruxelles en vue d’obtenir l’agrégation restent marqués par une pédagogie autoritaire. Nous sommes alors en 1969.

Mais lorsqu’en février 1972, après un passage dans une école privée (non confessionnelle) de Genève j’entre dans l’enseignement officiel du canton, la découverte d’une pédagogie laxiste et permissive constitue un choc que je vis assez mal. À Genève sévissent alors ceux qu’Éric Zemmour appelle les « pédagogistes » : des concepteurs de bureau qui élaborent des théories sacrifiant toute forme de discipline sur l’autel de la « créativité », mais qui ne se confrontent jamais aux classes de vingt-cinq adolescents guettant la première occasion de perturber le cours.

Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique.

Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique.

Avant d’examiner comment ces Partout deviennent des Villageois planétaires au contact du monde universitaire, soulignons que les pédagogies non-directives inaugurent, pour le demi-siècle suivant, une série de bouleversements sociétaux qui désarçonnent les Quelque Part en raison de leur rapidité et de leur cumul relayé par les media : dépénalisation de l’avortement et de l’euthanasie, abolition de la peine de mort, mariage pour tous, GPA, PMA. Alors que chacune de ces mesures nécessite une approche singulière et un long temps de réflexion, nous sommes désormais tenus de les accepter en bloc, sans réserve ni délai, sous peine d’être traités de réactionnaires. Il en résulte un « retour de bâton », un « puissant contrecoup » qui génère les « Autoritaristes endurcis ». Goodhart se réfère ici à sa collègue Karen Stenner, titulaire d’un doctorat en psychologie politique, qui a parfaitement saisi cette dialectique des extrêmes analogue au binôme alchimique solve – coagula (dissolution – durcissement).

Contrairement à ce qu’affirme Goodhart à propos de l’enseignement supérieur, le système des campus résidentiels (un internat jouxtant les salles de cours et les amphithéâtres) n’est pas une exception britannique. Dans la région liégeoise, où je vis depuis 2015, je connais au moins trois hautes écoles doublées d’un pensionnat. En outre, toutes les villes universitaires belges renferment un important parc immobilier de logements estudiantins (en Belgique on les appelle les kots). La pratique de la colocation (à deux ou à plusieurs) est fréquente et favorise les contacts inter-culturels et inter-ethniques.

À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.

À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.

Depuis 1953, dans le quartier où mes parents font construire leur maison, les immeubles poussent comme des champignons grâce à des maçons italiens. Une décennie plus tard, c’est un chauffeur originaire d’Oujda qui m’emmène de Molenbeek au campus situé à l’autre bout de la capitale. Sans omettre l’importance de la communauté turque dans des communes comme Saint-Josse ou Schaerbeek, ainsi que dans certaines régions wallonnes, c’est l’accord belgo-marocain de 1964 qui constitue le principal fondement de la politique belge d’immigration. L’immigration est une des « pommes de discorde » entre les deux clans et a fortiori entre leurs sous-groupes extrémistes.

Sans faire la moindre concession au politiquement correct, Goodhart analyse le problème avec sérénité et ne jette jamais de l’huile sur le feu. En conclusion, il espère même la réconciliation des deux clans qui sont « les deux moitiés de l’âme politique de l’humanité ». Il faut néanmoins pointer du doigt quelques grossières erreurs de politique migratoire, en Belgique comme en France. Le regroupement familial, qui reconstitue chez les immigrés, sinon la tribu, au moins ce que les ethnologues appellent la « grande famille », est autorisé au moment même où notre famille « nucléaire » (noyau père – mère – enfants) commence à se décomposer.

De surcroît, cette mesure coïncide avec le début des réformes sociétales signalées plus haut et propres à heurter l’atavisme musulman de ces populations, à le réveiller sous des formes « Autoritaristes endurcies ». De nombreux jeunes Belges d’origine marocaine fréquentent aujourd’hui les universités. Des jeunes filles voilées entreprennent des études aussi diverses que le droit, le commerce, la logopédie ou la biologie médicale. On a voulu en faire des Partout mais elles semblent rejoindre les rangs des Quelque Part dans l’adhésion à un certain conservatisme.

Selon Goodhart, ce phénomène concerne aussi une partie de la jeunesse autochtone, celle qu’il nomme la « génération Z » (jeunes filles et garçons nés après 2001). Cela donne l’espoir d’une résilience face au traumatisme de la « grande libéralisation » qui, depuis une quarantaine d’années, se présente volontiers comme un processus aussi irréversible que la succession des saisons. Après tout, parmi les 7,3 milliards de Terriens, « à peine plus de 3 % vivent hors de leur pays de naissance ». Dans ces 200 ou 250 millions de personnes, beaucoup se situent dans une zone intermédiaire entre les deux clans. La planète est donc gouvernée par une minorité de Partout et de Villageois planétaires : nouvelles élites « créatives » de l’Occident post-moderne et milliardaires émergents de l’ancien Tiers Monde.

Les « secteurs » et les « milieux » de la « création » sont, selon Goodhart, avec les universités et la caste médiatique, les plus importants fournisseurs de Partout et de Villageois planétaires. Le flou qui entoure la notion de « création » constitue à mon avis le seul point faible du livre de Goodhart. Je suppose qu’il utilise le mot « création » dans une acception large, non limitée aux arts et aux lettres. Je présume qu’il envisage aussi toute l’industrie du divertissement : tourisme, mode, sport, cinéma, variétés. J’espère pouvoir l’un ou l’autre article à l’application de la grille de lecture de Goodhart dans certains domaines sportifs (5) ou dans le secteur de la chanson française « à texte » (6).

Je recommande tout spécialement, dans le livre de Goodhart, la lecture de la page 251. L’auteur y développe une critique de l’égalitarisme qui repose sur la distinction entre l’équité et l’équivalence. Les sondages montrent que les Quelque Part acceptent les réformes sociétales de la « grande libéralisation » dans la mesure où les circonstances les rendent équitables : par exemple, refuser l’avortement de confort, mais tolérer l’interruption volontaire d’une grossesse non désirée. En revanche, l’équivalence est érigée en dogme par les Partout qui considèrent que l’enseignement ne doit pas « remplir les cerveaux », mais « libérer ce qui s’y trouve déjà ». En d’autres termes, n’importe qui est capable de faire n’importe quoi en n’importe quel moment ou endroit. Cette vision du monde est à rebours de la conception du « temps qualifié » développée par Jean Phaure dans le sillage de René Guénon qui, de son côté, parle des « déterminations qualitatives de l’espace ». Ici s’impose également un renvoi à Julius Evola et à son chapitre « L’Espace, le Temps, la Terre » dans Révolte contre le monde moderne.

Je recommande tout spécialement, dans le livre de Goodhart, la lecture de la page 251. L’auteur y développe une critique de l’égalitarisme qui repose sur la distinction entre l’équité et l’équivalence. Les sondages montrent que les Quelque Part acceptent les réformes sociétales de la « grande libéralisation » dans la mesure où les circonstances les rendent équitables : par exemple, refuser l’avortement de confort, mais tolérer l’interruption volontaire d’une grossesse non désirée. En revanche, l’équivalence est érigée en dogme par les Partout qui considèrent que l’enseignement ne doit pas « remplir les cerveaux », mais « libérer ce qui s’y trouve déjà ». En d’autres termes, n’importe qui est capable de faire n’importe quoi en n’importe quel moment ou endroit. Cette vision du monde est à rebours de la conception du « temps qualifié » développée par Jean Phaure dans le sillage de René Guénon qui, de son côté, parle des « déterminations qualitatives de l’espace ». Ici s’impose également un renvoi à Julius Evola et à son chapitre « L’Espace, le Temps, la Terre » dans Révolte contre le monde moderne.

Comme les Partout et les Quelque Part de Goodhart, les « races de l’esprit » d’Evola reposent sur des visions du monde transversales qui dépassent le sfractures sociales ou ethniques. Un compromis est-il possible entre les deux clans ? Il faudrait pour cela « que les Partout cessent de prendre de haut les Quelque Part, blancs ou non, qu’ils apprennent à accepter la légitimité d’opinions contraires ». Les Quelque Part devraient se rendre compte qu’ils « ne peuvent pas exercer le pouvoir politique en braillant des insultes depuis le banc de touche – se sentir pris de haut n’est pas une raison suffisante pour porter un démagogue inexpérimenté à la présidence ».

telle pourrait être une conclusion respectueuse de l’état d’esprit de David Goodhart toujours ouvert au dialogue. Mais l’éventualité d’une « fracture » non résorbable n’est pas à exclure. Il y aurait alors, d’un côté, la mondialisation « sans racines et où plus rien n’est sacré », l’idéologie des Villageois planétaires où se dissoudraient les identités locales, nationales et continentales. En face se dresserait un « bloc contre-hégémonique », parfois exempt de durcissements monolithiques. Ce serait une sorte de fédérations d’empires se respectant les uns les autres, bâtis sur les affinités ethniques de leurs populations et renouant avec leur héritages spirituels. Ainsi serait l’Europe dans ce « nouvel ordre de la Terre » : un Phénix renaissant des cendres de l’Union européenne, un « empire sans impérialisme », selon la belle formule que nous a malheureusement confisquée Manuel Barroso.

Daniel Cologne

Notes

1 : Voir dans Synthèse nationale (numéro d’hiver 2020), la recension de deux livres d’Alexandre Douguine par Georges Feltin-Tracol. Selon l’étymologie grecque, « noomachie » signifie « combat spirituel ».

1 : Voir dans Synthèse nationale (numéro d’hiver 2020), la recension de deux livres d’Alexandre Douguine par Georges Feltin-Tracol. Selon l’étymologie grecque, « noomachie » signifie « combat spirituel ».

2 : Cet impérialisme moderne n’a rien à voir avec l’idée traditionnelle d’imperium développée par Julius Evola.

3 : n° 66, février 2020, p. 28.

4 : Aux cinq grandes puissances coloniales d’Europe occidentale, j’ajoute la Belgique qui, avant de coloniser le Congo sous Léopold II, avait déjà des vues sur la Chine et le Guatemala sous Léopold Ier.

5 : Il est clair que l’« arrêt Bosman » (1995) a fait basculer le football du clan des Quelque Part au clan des Partout. Le joueur liégeois Jean-Marc Bosman s’est vu refuser un transfert à Dunkerque et a saisi la Cour européenne de justice qui lui a donné raison au nom de la libre circulation des travailleurs dans l’UE.

6 : On peut observer chez Brel, Aznavour, Nougaro et bien d’autres un mélange de Quelque Part et de Partout. Nougaro est sublime quand il célèbre sa ville natale de Toulouse mais, par ailleurs, il dénie à la race blanche l’aptitude à l’élan mystique :

« Quel manque de pot

Je suis blanc de pot

Rien ne luit là-haut

Les anges zéro

Je suis blanc de peau. »

On retrouve ici le complexe de culpabilité post-coloniale propre aux Partout.

• David Goodhart, Les deux clans. La nouvelle fracture mondiale, Les Arènes, 2019, 400 p., 20,90€ (version originale anglaise parue à Londres en 2016).

Décadence et renaissance, des racines au remède: les "Notes pour comprendre le siècle" de Drieu la Rochelle

Décadence et renaissance, des racines au remède : les « Notes pour comprendre le siècle » de Drieu la Rochelle

Par Clément d’Augis

Ex: https://lesobservateurs.ch

♦ En octobre 1941, quatre ans avant son suicide, Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945) publie les Notes pour comprendre le siècle (1), un ouvrage précieux, d’une acuité critique et d’une érudition saisissante, au propos souvent confondant d’actualité. La récente réédition chez Pardès, accompagnée d’une excellente préface de Thierry Bouclier (avocat et docteur en droit), rend justice à ce texte, dont la lecture éclaire toujours davantage à mesure que la déliquescence de nos sociétés européennes s’accélère.

Une généalogie de la décadence

Au fil d’une centaine de pages seulement, et en huit chapitres distincts, le romancier « européiste », l’essayiste radical, le styliste dandy énonce dans un propos condensé, toujours efficace — bien que parfois désordonné dans l’apparence (il s’en justifie dans la postface) — les lacunes métaphysiques d’une civilisation en pleine décadence. Traçant la chronologie de celle-ci, notamment en parcourant l’histoire de l’esthétique européenne et en dressant des portraits littéraires d’une rare finesse, il développe la thèse qui va traverser l’ouvrage et justifier tout propos : cette décadence trouve sa cause fondamentale dans le déséquilibre du corps et de l’esprit.

Drieu va examiner la problématique dualiste dans sa plus longue histoire. Il remonte aux Grecs, passe par les Écritures, s’arrête au Moyen Âge. Objet du premier chapitre, il est, pour lui, le moment historique de la parfaite mesure entre corps et esprit, moment viril, moment chrétien par excellence (on retient les magnifiques pages sur un Christ conquérant).

Drieu montre la grandeur médiévale dans les Arts, l’organisation sociale, la mystique…

En revanche, il identifie, comme Guénon et nombre de penseurs de la décadence, la chute, à la trop succinctement nommée « Renaissance » (il en distingue deux moments). Par l’expansion de l’urbanisme et le pourrissement graduel du modèle féodal, le spirituel va prendre le pas sur le physique, le corps est progressivement relégué : « Dans les villes commence à se former la conception bourgeoise de la vie, la conception intellectuelle et rationaliste de l’homme sans corps, de l’homme assis » (p. 43).

Après avoir décrit les dégâts conjoints de la Réforme et de la Contre-Réforme, la déviation du christianisme dans l’humanisme rationaliste, Drieu va entamer une profonde herméneutique littéraire. Immense lettré et grand critique, il examine un panthéon colossal, déploie des analyses foisonnantes, nuancées bien que tranchantes, toujours édifiantes. De Rousseau à Valéry, en passant par Vigny, Balzac, Rimbaud, Bloy, Barrès, Céline ou Claudel, il étudie pas moins de vingt auteurs. Et le Normand n’épargne personne, du vitriol sous la plume.

Drieu interprète la réaction romantique face au rationalisme comme une aporie (il comprend par ailleurs le naturalisme comme un romantisme — où on le suivra moins, bien qu’il explicite parfaitement son propos).

Le premier romantisme « qui n’est que le retournement du rationalisme contre soi-même » (p. 77), ne ramène aucunement l’équilibre ; au contraire, il détache l’homme, accouchant d’une inféconde mystique, et portant une vision mortifère du corps, sale, dégradé.

Du renouveau symboliste à l’homme nouveau

Loin de se contenter d’une analyse méthodique, et ne cédant à aucune forme de nihilisme, Drieu invoque avec passion (certes plus tempérée que dans certains de ses Écrits de Jeunesse) un formidable mouvement de renaissance européenne, en acte, et en décrit les prémisses et les points saillants.

Littéraire d’abord, Drieu voit, par l’achèvement du romantisme dans le symbolisme (« C’est dans le symbolisme — pris au sens large — que le romantisme réel (…) s’est enfin réalisé », p. 84), la reprise d’une mystique de la force, le vecteur profond d’un retour au corps, le rééquilibrage de la dualité. Le Rimbaud d’Une saison en enfer rend possible Bloy, puis Claudel, à qui Drieu adresse un intense panégyrique. Alors, « le cercle est bouclé, l’homme s’est reconstruit, l’âme et le corps après une si longue séparation se sont rejoints » (p. 87).

Sur le terreau d’une littérature de muscles, d’une mystique lui laissant place, le corps peut réapparaitre, très concrètement. On assiste à la codification des sports d’équipe, à la naissance de l’athlétisme, de l’alpinisme, de Coubertin… C’est dans ce retour de la vigueur que Drieu voit les conséquences de la réconciliation symboliste.

Retour aux couleurs, à la nature comme socle (le scoutisme par exemple), au sol natal ; retour nietzschéen de la force aussi. Nietzsche, qualifié de prophète, « jette un anathème écrasant et bientôt définitif sur tout le rationalisme » (p. 105). L’Europe renoue avec le courage, la discipline : « L’homme nouveau a réuni les vertus qui étaient depuis longtemps dissociées et souvent opposées les unes aux autres : les propriétés de l’athlète et du moine, du soldat et du militant » (p. 120).

Les systèmes nationaux-socialistes viennent, selon Drieu, consacrer pleinement cette vision réconciliée, la totalité harmonique médiévale retrouvée.

L’histoire a tranché, on sait comment.

![drieulr.jpg]() L’optimisme d’un désespéré

L’optimisme d’un désespéré

Y croyait-il vraiment encore ? Lui qui, dans son Journal, pouvait écrire au 1er octobre 1941 : « Peu de fascisme en France, parce que peu de vie (…) à quoi bon inventer le fascisme en France quand ailleurs il va être dépassé -— et en Allemagne même ? » (Journal, p. 275) ; lui qui seize jours plus tard écrira dans le même journal, comme le souligne Thierry Bouclier, l’impossibilité d’une victoire allemande définitive sur le front russe, en percevant les conséquences pour l’idéal européen tel qu’il l’avait pensé.

Pourquoi donc lire Drieu ? D’abord – et cela pourrait se suffire à soi-même – parce que bien que très condensée, les Notes pour comprendre le siècle est une passionnante et singulière histoire de la littérature.

On doit ensuite lire les Notes parce que leur pertinence et leur lucidité sur le mal européen du XXème siècle sont, pour bonne part, largement transposables à notre contemporanéité, plus encore, à notre immédiate actualité. Thierry Bouclier souligne, à la fin de la préface, citant Drieu, comment « la France des assis » s’est imposée durant le confinement lié à l’épidémie de COVID-19, très loin de l’homme idéal de Drieu, un homme sain, sportif, valeureux, courageux, enraciné, radical. Un modèle, soit dit en passant, qu’il faudrait s’appliquer à soi-même tant cela semble être une condition nécessaire à toute ambition de régénérescence identitaire.

On peut également trouver un éclairage sur les motifs profonds de la récente décapitation d’un enseignant, au nom d’Allah, par un Tchétchène de dix-huit ans, quand Drieu affirme : « Il n’y a de barbarie qu’au contact d’une décadence et dans cette décadence. Le Germain de Tacite n’est pas un barbare, c’est un primitif. Mais au contact du Romain déchu, il devient un barbare c’est-à-dire un homme soudain sorti de son horizon, désorienté, affolé, excessif, convulsé par la répugnance et l’attirance du pire. Reste que le Romain déchu est barbare avant le Germain pris dans la marge de l’Empire » (p. 76).

Remplacer Romain et Barbare par qui l’on voudra.

Clément d’Augis

07/11/2020

(1) Pierre Drieu la Rochelle : Notes pour comprendre le siècle, éd. Pardès, 138 pages avec iconographie et index, 16 euros, 2020

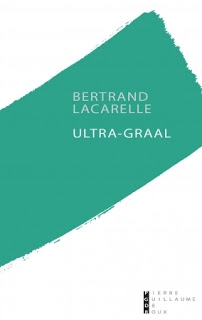

Ultra-Graal, une poétique de l'âme

Ultra-Graal, une poétique de l'âme

Ex: https://idiocratie2012.blogspot.com

Ultra-Graal est un petit livre merveilleux ; il s’adresse à l’âme de ceux qui croient encore possible d’aller en quête du « Saint Vase » à la suite des rois cachés, des chevaliers errants et des fidèles d’amour. Dans une sorte d’exhortation adressée à ses frères d’esprit, Bertrand Lacarelle invite à reprendre ce voyage qui mène au cœur de la France, dans la forêt sombre et épaisse où, parmi les ronces et les fougères, s’élève une « cathédrale oubliée ». On y trouvera sur l’autel de marbre blanc, éclairé par le grand soleil, la coupe du Graal – celle qui a recueilli le sang du Christ.

Ultra-Graal est un petit livre merveilleux ; il s’adresse à l’âme de ceux qui croient encore possible d’aller en quête du « Saint Vase » à la suite des rois cachés, des chevaliers errants et des fidèles d’amour. Dans une sorte d’exhortation adressée à ses frères d’esprit, Bertrand Lacarelle invite à reprendre ce voyage qui mène au cœur de la France, dans la forêt sombre et épaisse où, parmi les ronces et les fougères, s’élève une « cathédrale oubliée ». On y trouvera sur l’autel de marbre blanc, éclairé par le grand soleil, la coupe du Graal – celle qui a recueilli le sang du Christ.

Pour nous dévoiler quelques bouts de cette carte mystérieuse, Lacarelle a relu les 5000 pages du Livre du Graal, une œuvre multiforme et en grande partie anonyme qui narre les aventures de chevaliers médiévaux : Lancelot, Galaad, Perceval, Gauvain, etc. Une histoire monde qui débute sur les terres païennes de la Bretagne et qui se referme sur les terres saintes d’Israël. Etonnamment, le Livre du Graal n’a pas acquis la notoriété des grands textes initiatiques que sont l’Iliade, l’Odyssée, l’Enéide ou la Divine Comédie. C’est pourtant l’âme secrète de l’Europe qui brille dans cette cathédrale de mots, et c’est à nous qu’il appartient de la redécouvrir à travers les sentes de l’Orient intérieur. Une quête ultra pour les hommes sans horizon de la modernité. « Le Graal s’est enfui par-delà nos âmes. Pour la retrouver, il faut être ultra » écrit Lacarelle.

L’exhortation s’accompagne, comme nous l’avons dit, de quelques repères psychogéographiques afin que les frères partent moins seuls en chemin de Graal. L’auteur commence par nous rappeler les grandes étapes d’une aventure qui hisse les trajectoires individuelles à la hauteur de l’histoire universelle et inversement. A l’époque d’Arthur, les « chevaliers de bataille » fondent le royaume chrétien sur les braises vivantes des anciens cultes ; le mage Merlin guide les pas du futur roi chrétien. Avec Lancelot, les « chevaliers errants » quittent le royaume pour tenter le destin au nom de la noble dame ; ils quêtent l’aventure comme des fous d’amour. Enfin, les « chevaliers célestes », avec à leur tête Galaad, se mettent au service du Christ pour suivre le « Blanc Cerf » ; ils retournent d’où ils sont venus, par delà terre et ciel.

Dans un deuxième mouvement, Lacarelle nous entraîne dans les pas des chevaliers oubliés, des « errants contraires », qui ont cherché ce que leurs prédécesseurs avaient cherché, renouvelant ainsi la seule tradition qui vaille : celle de la quête. Burroughs, Kerouac, Debord, Orwell, Thibon, Charbonneau, etc. que n’ont-ils fait sinon divaguer sur les bords d’une société avec laquelle ils n’avaient plus rien en commun. A la recherche d’une cathédrale enfouie, d’une cathédrale oubliée, là où Kerouac avait par exemple découvert le nom de « beat », lequel renvoyait à « béatifique » et non à « beatnik ». En chemin, Lacarelle s’arrête sur les mots d’ordre d’un penseur méconnu, Lucien Rivière, qui invitait dès 1978 à suivre les voies du « terroirisme » ou du « terreaurisme », une action de vie poétique et agricole. Une écologie « intégraale » comme s’en amuse l’auteur.

Enfin, il nous transmet l’intrigue d’un jeu qui se poursuit aujourd’hui sous la forme d’un graffiti « G.R.A.A.L. » inscrit sur les murs fissurés de notre monde (avec photos à l’appui) : Groupe Réaction Anarcho Autonomiste Libertaire, Grande Restauration de l’Ame Ardente sans Limite, Garde Royale de l’Archipel Autonome Libre, Geste Révolutionnaire d’Armures et d’Apparats Légers, etc. Pour témoigner, toujours, les chevaliers laissent derrière eux les signes d’un passage, à destination de leurs frères, pour illustrer la secrète histoire. Comme l’énigmatique texte « Le Dit de Dodinel » ou encore le « Poème-slogan pour la pauvre Jeanne » qui font résonner les mots inutiles et poétiques d’une arrière-garde de pauvres chevaliers, plus que jamais présents, souterrainement. Nous laissons le soin aux lecteurs de les découvrir, et de s’y rattacher, pour revenir à la source et rentrer chez soi, en France.

Jérôme Fourquet’s The French Archipelago

Jérôme Fourquet, L’archipel français: Naissance d’une nation multiple et divisée (Paris: Seuil, 2019)

Jérôme Fourquet is a mainstream pollster with the venerable French Institute of Public Opinion (IFOP), the nation’s leading polling agency. He made a splash last year with his book, The French Archipelago: The Birth of a Multiple and Divided Nation, which presented a fine-grain statistical analysis of socio-cultural changes in French society and, in particular, fragmentation along ethno-religious and educational lines.

The book persuasively makes case that the centrist-globalist Emmanuel Macron’s election to the presidency and the collapse of the traditional parties of government in 2017 were not freak events, but the reflection of long-term trends which finally expressed themselves politically. The same can be said for the growing popularity of anti-establishment movements like Marine Le Pen’s National Rally (RN) and the yellow-vests.

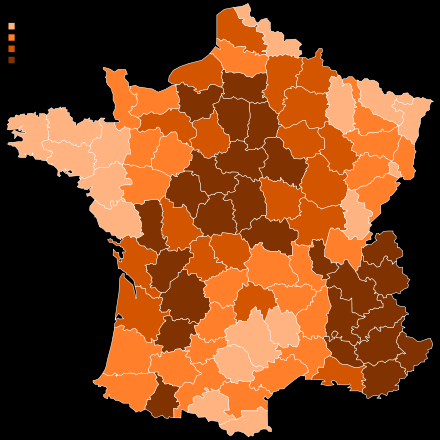

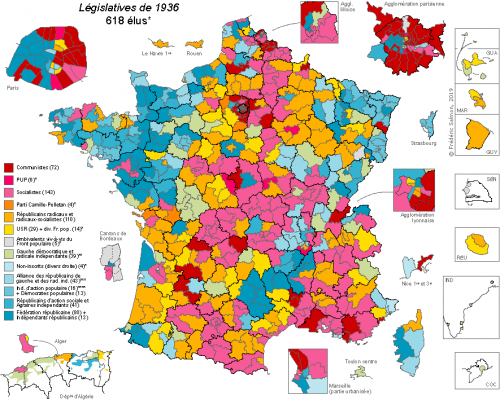

Following the works of many sociologists and historians, Fourquet sees French politics as historically divided between a Catholic Right and secularist Left. This divide had been highly stable since the French Revolution, if not earlier, with a dechristianizing core stretching out from the greater Parisian basin into the Limousin, with most of the periphery remaining relatively conservative. These subcultures united people of different classes within particular regions and corresponded politically with the conservative and Socialist parties who have taken turns governing France since World War II.

Since 1945, the collapse of Catholicism and the steady cognitive/economic stratification of French society have destroyed the reach and unity of the Catholic-right and secularist-left blocs. Macron was able to tap into the latent political demand of the wealthiest, most educated, and mobile 20% of French society, while the increasingly alienated and déclassés lower classes of French Whites have been falling out of the mainstream political system altogether.

Fourquet meticulously documents the social trends of the past 70 years: the decline of Catholicism, the Communist Party, and traditional media, the triumph of social liberalism, the division of cities into gentrified areas, crime-ridden ghettos, and the (self-)segregation of individuals along educational and ethnic lines. In all this, Fourquet’s book serves as an excellent statistical companion piece to Éric Zemmour’s Le Suicide français, which looks at many of the same themes through the lens of political and cultural events.

What’s in a first name? Quite a lot, actually

Fourquet uses a wealth of socio-economic and polling data to make his case. Some of the most innovative and striking evidence however is the big-data analysis of first names in France’s birth registries since 1900. This looks into the trends for numerous different types of names: Christian, patriotic, regional (Breton and Corsican), Muslim, African, and . . . Anglo. Far from being random, Fourquet shows that the trends in first-name giving correlate with concurrent social and political phenomena. For example, the number of people giving their girls patriotic names like France and Jeanne spiked during moments of nationalist fervor, namely the first and second world wars (p. 35).

More significantly, Marie went from being the most common name for girls (20% of newborns in 1900) to 1-2% since the 1970s. Unsurprisingly given the Virgin Mary’s importance in the Catholic religion, Marie was more popular in more religious regions and declined later in the conservative periphery. Marie’s decline thus seems to be a solid temporal and geographical marker of dechristianization (mass attendance and traditional Christian values, such as marriage and opposition to abortion and gay marriage, also collapsed during this period).

First names also provide a marker for assimilation of immigrant groups. Fourquet shows how Polish first names exploded in the northern mining regions of France in the 1920s and then fully receded within two decades. He shows the same phenomenon for Portuguese immigrants and first names in the 1970s. This assimilation is in accord with sociological data showing that European immigrants tend to rapidly converge in terms of educational and economic performance with the native French population.

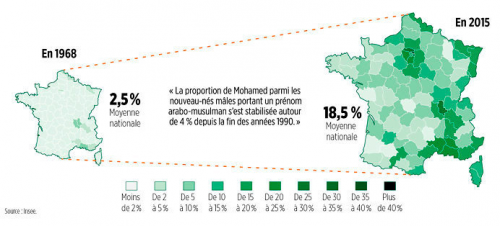

By contrast, Fourquet shows that people with Muslim last names almost never choose to give their children traditional French first names. He documents a massive increase in the proportion of newborns given Muslim first names from negligible in the 1960s to around a fifth of the total. There is also an increase in the number of people with Sub-Saharan African names.

Somewhat similarly to Europeans, Asian immigrants (disproportionately from the former Indochina) are much more likely to adopt French first names and perform comparably in economic and educational terms.

Beyond these stark ethno-religious demographic changes, Fourquet also highlights more subtle trends that often fall below the radar. First names also provide a marker for the degree to which the French have a common culture or, conversely, of heightened individual or sectoral identities.

Fourquet identifies an explosion in the number of different names used by the French. This figure was stable around 2000 from 1900 to 1945, rising to over 12,000 today. And this does not count the proliferation “rare names” – those for which there are less than 3 people with that name – among all populations. Fourquet takes this as evidence of increased individualism and “mass narcissism,” more and more people wishing to differentiate themselves.

In principle, until recently the French were forced by Napoleonic-era legislation to choose their first names from the Christian calendar, medieval European names, or Greco-Roman antiquity. All of France proper used a common corpus of names, with little local variation. The list of acceptable names was extended by ministerial instruction to regional and mythological names in 1966, while in 1993 the restriction was abolished. However, the trend of more-and-more names in fact long predates these legal changes. Evidently municipal authorities already were tolerating unusual names more and more.

What are the names in question? All sorts. The use of Breton (Celtic) names in Brittany has more tripled from 4% to around 12% (p. 127), with sharp rises corresponding to moments of heightened Breton regionalist politics in the 1970s.

Similarly, Italian-Corsican first names have risen from virtually nil in the 1970s to 20% of Corsican newborns today, coinciding with the rise of the Corsican nationalist vote on the island to 52.1% in 2017 (p. 130). Corsican nationalism has risen despite the fact that use of the French language has largely supplanted the Corsican dialect. Many Corsicans resent colonization both by wealthy metropolitan French buying up properties on the fair isle and by Afro-Islamic immigrants.

There has also been a steady increase of the use of markedly Jewish first names like Ariel, Gad, and Ephraïm – which were virtually unheard of in 1945 (p. 213)

One of the most intriguing trends is the proliferation of Anglo first names from a mere 0.5% of newborns in the 1960s to 12% in 1993, today stabilized around 8% (p. 120). Names like Kevin, Dylan, and Cindy became extremely popular, evidently influenced by American pop stars and soap operas (The Young and the Restless was a big hit in France under the title Les Feux de l’Amour). Significantly, Anglo names are more popular among the lower classes, going against the previous trend of French elites setting top-down fashion trends for names. Indeed, many yellow-vest and RN cadres in France have conspicuously (pseudo-)Anglo first names, such as Steeve [sic] Briois (mayor of the northern industrial city of Hénin-Beaumont), Jordan Bardella (RN youth leader and lead candidate in the 2019 EU parliamentary elections), and Davy Rodriguez (youth deputy leader).

A fragmented France: Globalists, populists, and Muslims

Fourquet sees France as an “archipelago” of subcultures diverging from one another. Among these: Macron-supporting educated metropolitan elites, the remaining rump of practicing Catholics (6-12% of the population), conservative-supporting retirees, expats outside of France (whose numbers have more than tripled to around 1.3 million since 2002), alienated lower-class suburban and rural Whites (often supporting the yellow-vests and/or Marine Le Pen), and innumerable ethnic communities, mostly African or Islamic, scattered across France’s cities.

The French are less and less united by common schools, media, and life experiences. The fifth or so of most educated, wealthy, and deracinated French finally manifested politically with Macron’s triumph in 2017. But will these other subcultures become politically effective? Fourquet concludes that

Thus, over the past 30 years, many islands of the French archipelago are becoming politically autonomous and obey less and less the commands of the capital-island and its elites. Though indeed the scenario in which the [subculturally] most distant islands or provinces would declare their independence does not seem to be on the order of the day. (pp. 378-79)

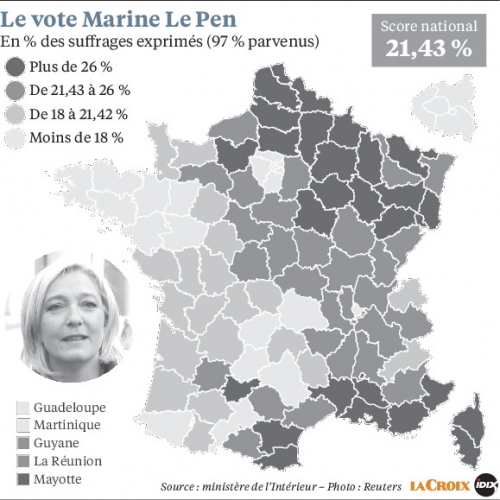

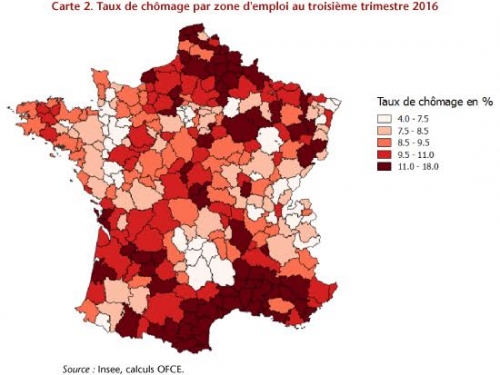

Still, we can see major subcultural blocs consolidating. In the immediate, the most important is the vast suburban and rural bloc of alienated Whites. Support for Marine Le Pen correlates with distance from city-centers, the presence of Afro-Islamic immigrants (until these overwhelm the natives), and/or chronic unemployment. Fourquet says that “the yellow-vest movement has been particularly revealing not only of the process of archipelization underway but also of the peripheries’ inability to threaten the heart of the French system” (379). It seems probable the bloc of alienated Whites will continue to grow and develop politically.

The White “popular bloc” is not coherent politically but is basically entropic. The yellow-vests, themselves not an organized group at all, did not so much have a political program but a set of concerns essentially revolving around purchasing power, public services declining areas, and direct democracy. The most clear and political demand of the yellow-vests was the famous Citizen Initiative Referendum (RIC), similar to practices in Switzerland or California. This measure, whatever its merits, is more about means than ends and is entropic as such.

Marine Le Pen’s National Rally, the other great manifestation of this bloc, is characterized by a mix of socialistic civic nationalism and political opportunism. Given the travails of the Brexit and Trump experiences, one wonders how an eventual National Rally administration would or could govern, especially if virtually the entire French educated class would similarly rise in opposition.

The other great emerging bloc(s) is that made up of France’s fast-growing African and Islamic communities. I would have liked more information on this group. There is data indicating that French Muslims are considerably endogamous (most marry within their own ethny, though there is some variation by community). While the French overwhelmingly support abortion and homosexuality, only small majorities of Muslims do, an important marker of limited convergence. He also observes that a significant minority of Muslims are entering the middle and upper classes, and indeed that the more educated a Muslim is the more likely he or she is to be married to a native French.

However, other indicators of “assimilation” have if anything gone into reverse since the early 2000s: more Muslim women are wearing headscarves, Muslim youth are more likely to say sex before marriage is immoral than their elders (75% to 55%), and two thirds of young Muslims support censorship blasphemy and one quarter condones the murder of cartoonists mocking Mohamed. The War on Terror and renewed Arab-Israeli conflict appear to have rekindled Muslim identity in France. What’s more the sheer number of Muslims and the unending flow from the home country appear to be making them more confident in rejecting assimilation.

In the coming decades, we can reasonably expect French society to become polarized between an Afro-Islamic bloc, united by economic interests and ethno-religious grievances, and a middle/lower class White bloc. And I use the word White, rather than native French, advisedly: many prominent French nationalists and their supporters are of Italian, Polish, or Portuguese origin.